Storia dell’origine del borgo di San Venerio Alto, nel Comune della Spezia

Abito a San Venerio Alto da parecchi anni, è una piccola frazione del Comune della Spezia in una posizione splendida per il clima, migliore di quello della città, e per il panorama sconfinato sul golfo e sulle isole dell’arcipelago toscano. Nelle giornate molto limpide si può vedere sino alla Corsica.

Sono sempre stato incuriosito dalla storia di questo piccolo meraviglioso borgo molto antico ed ho cercato in ogni occasione di scoprire la sua origine e la sua storia, senza riuscire pero’ a sapere praticamente nulla se non che, nel passato, apparteneva all’adiacente Comune di Vezzano Ligure.

E’ infatti dalla prima metà del secolo scorso che il borgo di San Venerio (già compreso nel Comune di Vezzano Ligure) è diventato frazione del Comune della Spezia, in coincidenza con analogo passaggio, in senso opposto, del paese di Valeriano (già comune autonomo) nel Comune di Vezzano.

Forse dipende da questo passaggio o forse perché la frazione di San Venerio alto è sempre stata isolata, scomoda e difficilmente raggiungibile, che a tutt’oggi è di fatto quasi sconosciuta o scambiata con il limitrofo paese di San Venerio (senza aggettivo alto), spesso confusa con l’attigua frazione di San Venerio, o equivocata con la zona sottostante della Pieve di San Venerio e con le terre attraversate da via San Venerio nonché talvolta addirittura con il monastero di San Venerio del Tino.

Anticamente il borgo (ora denominato alto) era infatti raggiungibile unicamente attraverso un impervio percorso in salita che iniziava in una zona prossima alla Pieve di San Venerio e si inerpicava sul monte Beverone; solo in tempi abbastanza recenti il piccolo paese è stato collegato attraverso una ripida scalinata, da percorrere sempre a salire, con la nuova frazione ottocentesca di San Venerio, ed infine, dopo la realizzazione della strada carrozzabile San Venerio-Carozzo (via XX gennaio 1945), è diventato raggiungibile anche mediante un gradevole e dolce percorso in lieve salita che da questa strada raggiunge l’ingresso del borgo.

Non era facilmente raggiungibile neppure dall’alto se non tramite un piccolo viottolo in terra battuta, ripido, scosceso e tortuoso, da percorrere esclusivamente a piedi ( o a dorso di animale) che lo collegava con la soprastante strada che da Buonviaggio raggiunge Vezzano Ligure.

Ora esiste una piccola strada carrozzabile che consente l’avvicinamento al paese con i veicoli, ma non ne consente l’attraversamento, che è reso fortunatamente impossibile a causa delle scalinate e della pianta medievale del borgo composta da una piccola piazza con stradine ristrette intervallate da frequenti gradini che le collegano.

Probabilmente la sua economia, da sempre slegata dalla vita del mare e della pesca, era rivolta unicamente alla conduzione della campagna, alla coltivazione dell’olivo e della vite, all’allevamento di piccoli animali da cortile, di ovini e di caprini; ciò ha contribuito a mantenere il paese chiuso in se stesso, con occasionali rapporti dei suoi abitanti con quelli dei borghi adiacenti ed episodici contatti con la città di La Spezia e con il capoluogo Vezzano Ligure.

La tendenza all’isolamento e quindi di riflesso allo scarso interesse e considerazione altrui, è sottolineata anche dall’autore del recente, interessante e riccamente illustrato libro “Per le antiche mulattiere della Spezia”, che definisce San Venerio alto come “uno dei borghi più suggestivi e meno conosciuti del golfo”.

Per sostenere la mia opinione aggiungo infine la conseguente e divertente constatazione: il progettista della chiesa di San Venerio, per evidenziare la scarsa considerazione verso degli abitanti del borgo di San Venerio alto, ha fatto posizionare sul campanile un solo quadrante dell’orologio sul lato della costruzione rivolto al paese adiacente alla chiesa, quindi non visibile per niente dagli abitanti di San Venerio Alto, ai quali, per conoscere l’orario durante la giornata, ha lasciato la sola possibilità di attendere pazientemente i rintocchi della campana.

La mia ricerca sull’origine del paese è stata infruttuosa per moltissimi anni, infatti non ho trovato alcun riferimento alla storia San Venerio alto negli atti che sono riuscito a reperire riferiti a Vezzano Ligure o a La Spezia, sino a quando sono stato a visitare i musei Vaticani e l’adiacente sala delle carte geografiche.

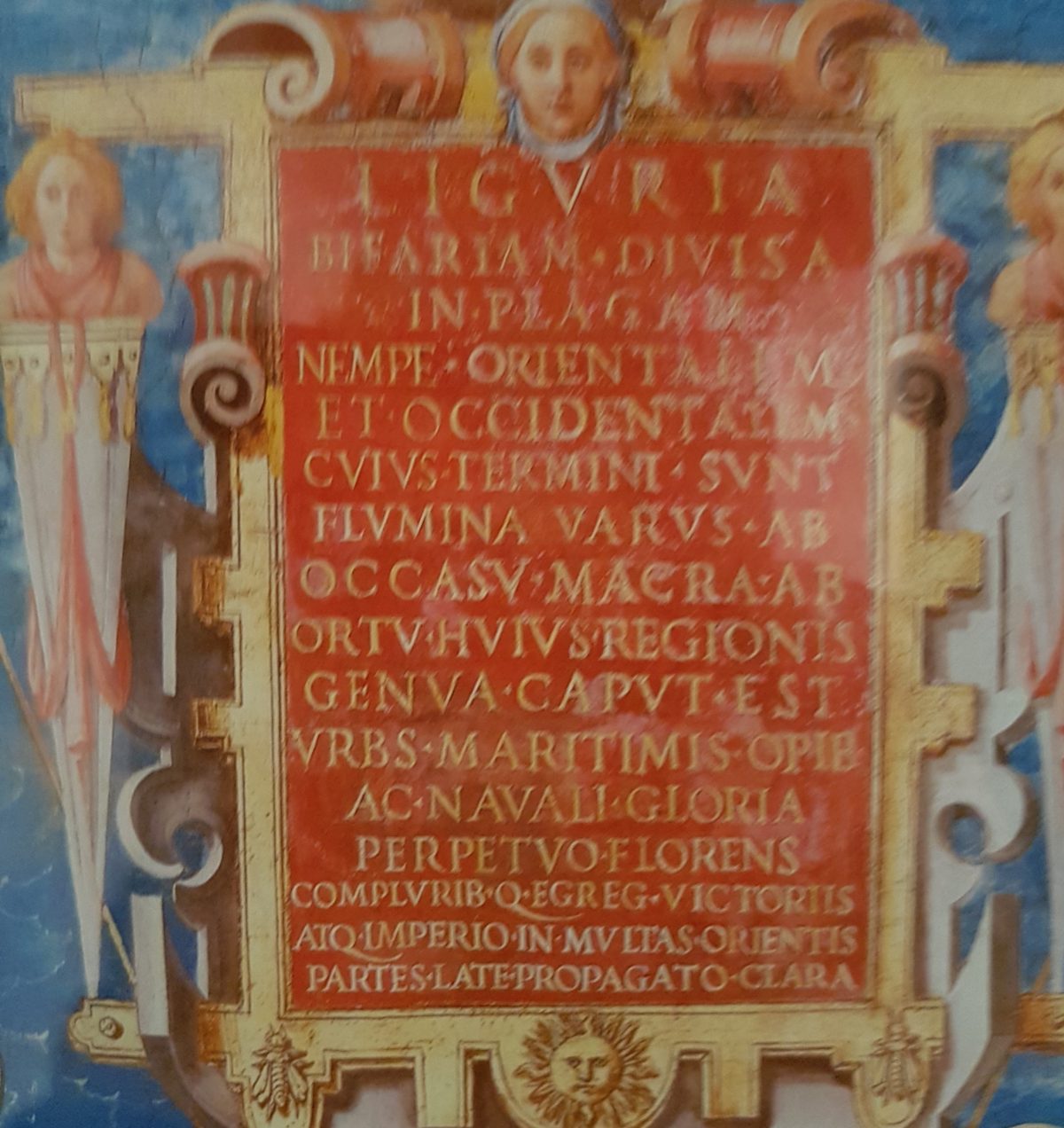

Si tratta di una galleria molto ampia e decisamente lunga, sulle cui pareti, intervallate da finestre molto alte e luminose, sono state raffigurate le carte geografiche delle regioni italiane; da un lato quelle bagnate dal mare Tirreno e dall’altro le corrispondenti bagnate dal mare Adriatico, tutte rappresentate con la terraferma verso il lato inferiore delle mappe e quindi con il mare dal lato superiore.

Percorrendo la galleria si ha infatti la sensazione di camminare sull’appennino e vedere a destra e sinistra la penisola italiana.

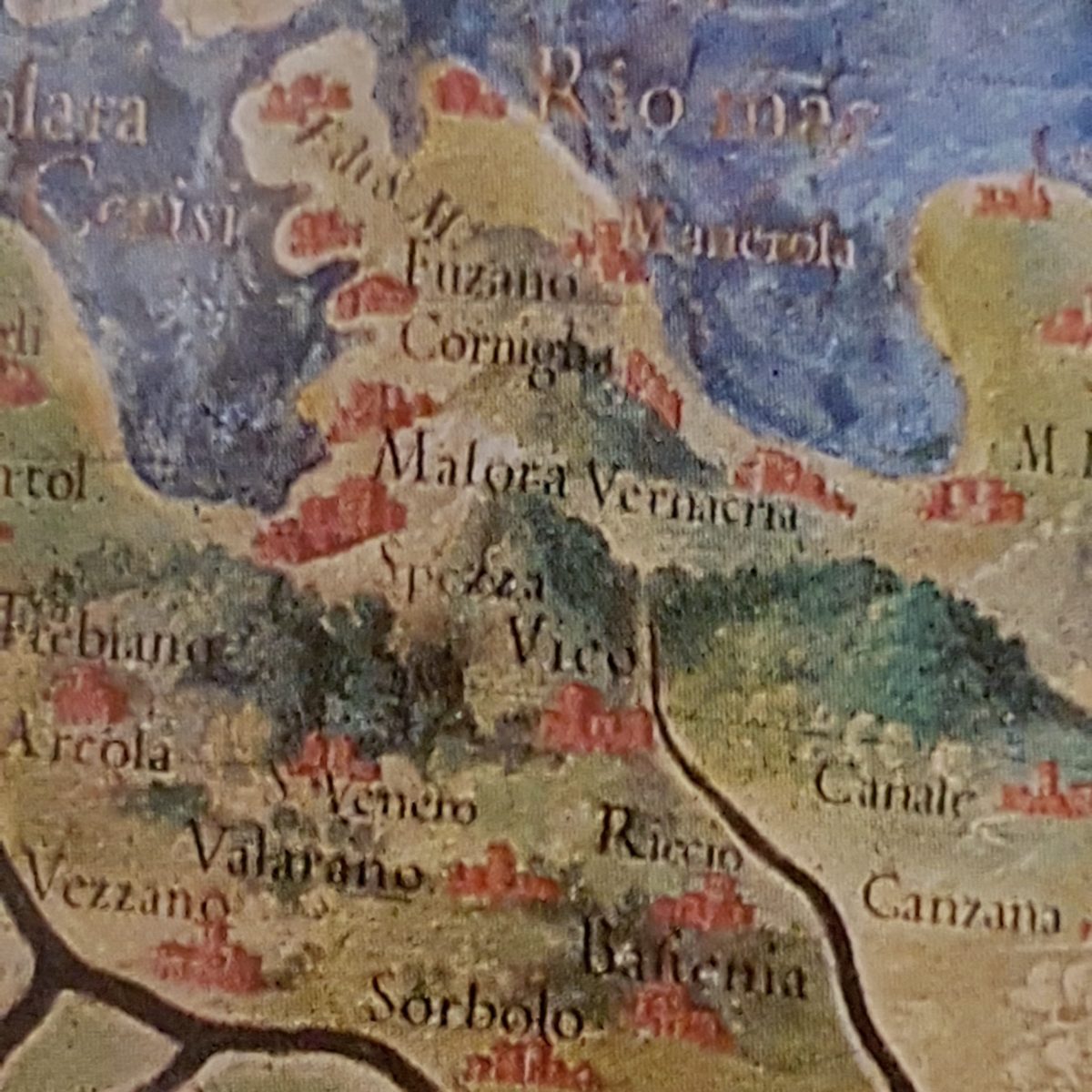

Sembrerà sorprendente o incredibile, ma proprio nella carta riferita alla zona del golfo ho potuto rilavare che era stato indicato anche “San Venero” in luogo di San Venerio ( ovviamente senza l’aggettivazione alto , poiché la parte nuova del paese attuale allora non esisteva).

Accanto a “San Venero” le altre località ad assa prossime, “Valarano”, Vezzano, Ceparana, nonché verso il mare “Spezza”, “Malora” ed a seguire tutte le altre.

Bastava accertare la data degli affreschi per avere un riferimento sicuro sulla storia del paese. Le opere erano state infatti commissionate da papa Gregorio XIII e realizzate tra il 1580 ed il 1583; quindi San Venerio esisteva sin dalla fine del 1500.

Ma se in quella data era stato già rappresentato, è logicamente desumibile che il borgo fosse abbastanza importante anche in precedenza, almeno da alcuni anni prima , sicuramente da quando erano stati preparati i cartoni necessari per realizzare gli affreschi.

Certo, ma a quale periodo storico risale l’origine del paese e soprattutto perché era stato costruito in un luogo con un meraviglioso panorama ma cosi scomodo e complicato da raggiungere?

La ricerca è proseguita per molto tempo sino a quando ho potuto esaminare, quasi casualmente gli “Statuti della comunità di Vezzano”. Gli statuti erano una norma complessa ed omni comprensiva che contemplava la disciplina e la regolamentazione di tutti gli aspetti istituzionali ed amministrativi della vita civile della comunità e le sanzioni da comminare agli autori dei fatti penali.

Tra le norme di carattere istituzionale , quelle per la disciplina della funzione del podestà, quelle per la nomina dei consiglieri, dei “comunieri”, la regolamentazione per l’elezione del notaio, dei massari, e delle guardie campestri di Vezzano.

Lo statuto comprendeva inoltre le norme di carattere “civile” per regolare i rapporti tra gli abitanti, la difesa delle loro proprietà e la disciplina dell’uso dei beni comuni, nonché le norme sanzionatorie per punire i comportamenti contrari alla disciplina dello statuto stesso o per punire le violazioni contro la persona o contro il suo patrimonio. Inoltre prevedeva quali erano le festività e la loro ricorrenza.

Infatti allora il solo statuto sostituiva tutto l’insieme delle norme che oggi regolano la nostra vita e la nostra convivenza nella società contemporanea.

Tra queste numerose norme un articolo dello statuto è stato molto importante e notevolmente interessante per la mia ricerca, perché era riferito alla disciplina delle attività delle guardie campestri , una figura ed una funzione essenziale, considerata la frequenza con la quale venivano sicuramente arrecati danni alle terre altrui da persone o animali, ma soprattutto perché la norma individuava le zone in cui le guardie della comunità di Vezzano dovevano operare per individuare i colpevoli.

Il capitolo XXV dello statuto della comunità di Vezzano stabilisce infatti “che ogni anno dal Consiglio del Comune di Vezzano siano elette le guardie campestri del poggio e del piano in Vezzano e San Venerio in quel numero che piacerà ai Consiglieri e in quel modo che loro parrà bene (…….) “le guardie campestri nel poggio di Vezzano soprano e sottano siano tenute all’ammenda della saltaria [delle selve] loro assegnata in Comune. Ma le guardie campestri di San Venerio, Carozzo, della terra di Lobia e del monte delle Ville di Vezzano siano tenute in comune per i danni inferti nella loro saltaria nel Pian di Melara (Meglia) e

Migliarina, e di detto poggio della loro saltaria”.( da “Cenni storici di Vezzano Ligure di Angelo Centi” )

Gli statuti del Comune di Vezzano, rimasti in vigore con lievi modifiche sino all’età napoleonica, sono stati “ composti ed editi -ad onore di Dio onnipotente, della sua gloriosa Genitrice Vergine Maria, e di tutta la celeste Curia trionfante- e furono confermati l’8 giugno 1375 al tempo del Magnifico ed Eccelso Signor Domenico Da Campo Fregoso, allora Doge di Genova”.

Quindi il borgo di San Venerio che ritenevo esistesse dalla fine del 1500, come accertato dalla datazione degli affreschi della sala delle carte geografiche in Vaticano, in realtà è ancora più antico, perché era sicuramente esistente almeno dal 1375 .

A questo punto è opportuno riproporre la considerazione già espressa in precedenza; se a quella data era stato già citato negli statuti di Vezzano Ligure è logicamente desumibile che il borgo di San Venerio fosse abbastanza importante e quindi già esistente anche da alcuni anni precedenti.

Prima di procedere con l’analisi è però essenziale fare una importantissima precisazione: perché il doge di Genova , Domenico Da Campo Fregoso, ha approvato gli Statuti di Vezzano?

Sappiamo infatti che la Repubblica di Genova si era già presentata bruscamente nel golfo di La Spezia, sin dal 1113, quando aveva occupato con la forza il borgo di Portovenere che apparteneva ai domini di Vezzano unitamente a molte altre località del golfo della Spezia e della riviera ligure orientale.

La base di Portovenere era ritenuta di straordinaria importanza per la Repubblica, soprattutto per i suoi traffici commerciali, perché consentiva di far riparare in un luogo sicuro le sue navi con il loro prezioso carico in caso di mare avverso, perché permetteva il loro rifornimento ed inoltre perché agevolava la difesa dagli assalti dei saraceni e facilitava l’organizzazione delle spedizioni contro di loro; ma prima di tutto costituiva un baluardo possente all’espansione della Repubblica Marinara di Pisa, loro pericolosa concorrente nel mare Mediterraneo.

Immediatamente dopo l’occupazione i genovesi, come era nelle loro tradizioni (occupare e fortificare), hanno iniziato la costruzione del castello di Portovenere, (quello in prossimità della chiesa di San Pietro, mentre quello superiore è stato realizzato,sempre dai genovesi, in un tempo successivo) ed hanno poi acquistato nel 1139 dai domini di Vezzano i territori del borgo già anticipatamente occupati con la forza.

L’atto di cessione alla Repubblica (Petti Balbi – I signori di Vezzano in Lunigiana) “ha un duplice tenore, una parte riguarda la cessione e la vendita di una parte del territorio di Portovenere; un’altra appare piuttosto una sorta di trattato di alleanza tra i Vezzano e Genova conseguente alla vendita stessa”

Pochi anni dopo , nel 1152 avviene infatti la vendita a privati cittadini genovesi del borgo di Lerici, in realtà sarà la Repubblica a sborsare il denaro ed a riservarsi il diritto di costruire un castello, che dopo alterne vicende connesse con la discesa di Federico II, verrà occupato dai Pisani (1241) e successivamente ritornerà nella disponibilità dei genovesi (1254).

L’alleanza tra i domini di Vezzano e la Repubblica di Genova si concretizzerà di fatto nel 1254 quando i Vezzano giurano fedeltà alla Repubblica e ne diventano di fatto parte. Questo è il motivo per cui gli Statuti della comunità di Vezzano sono stati approvati dall’allora Doge Domenico Da Campo Fregoso.

Purtroppo la mia ricerca dopo questa verifica si è bruscamente interrotta perché non ho più trovato nessun documento o comunque nessun riferimento rivolto inequivocabilmente al borgo di San Venerio antecedente al 1375. Ero quindi ormai rassegnato ad interrompere tristemente la mia iniziativa, ma ero comunque soddisfatto della citazione sugli statuti perché comprovava l’origine chiaramente medievale del paese.

Uno spunto insperato ed inaspettato per la mia indagine si è verificato in occasione delle festività di Natale di due anni addietro, quando per abbellire il borgo ed installare l’illuminazione , a seguito dell’abituale divisione dei compiti tra i residenti, sono salito a fissare un tirante alla sommità dell’arco della porta del paese ed ho quindi potuto vedere da molto vicino la chiave di volta della porta stessa.

E’ una pietra lavorata con delle incisioni di non agevole esame da terra a causa della discreta altezza dal suolo, della scarsa illuminazione diretta, perché sormontata da una loggia, ma soprattutto perché è parzialmente coperta da un cavo elettrico (e dalla relativa cassetta di distribuzione) che è stato posizionato, non sopra o sotto la chiave di volta, come la logica vorrebbe, ma nella posizione migliore per infastidire l’osservatore e per rovinarne l’estetica complessiva.

La porta è stata realizzata in una zona che è diventata non molto luminosa a causa delle costruzioni che la fronteggiano e concorrono ad ombreggiarla unitamente alla loggia che la sovrasta; inoltre si trova anche in una posizione poco felice per essere ammirata, perché dal piccolo ballatoio ad essa antistante partono tre scalinate, una in salita, che passa sotto l’arco visibile nella foto che conduce verso il centro del paese, e due in discesa, una verso destra e l’altra verso sinistra, che conducono verso San Venerio mediante un percorso parzialmente coincidente con quello dell’Alta via del Golfo.

Conseguentemente coloro che transitano in entrata o in uscita dal borgo, quando sono nei pressi della porta, prestano molta più attenzione (comprensibilmente) ai gradini delle scalinate da percorrere piuttosto che al soprastante arco ogivale in pietra della porta.

La sua elegante struttura in stile gotico e la sua chiave di volta rimangono di fatto trascurate e sottovalutate dalla maggior parte dei residenti ed ignorate dai visitatori; nel passato i suoi montanti laterali sono stati utilizzati addirittura per affilare gli arnesi da taglio o per pulire i pennelli usati per pitturare. L’esame visivo ravvicinato è però quello rappresentato dell’immagine seguente.

La pietra che costituisce la chiave di volta contiene tre incisioni che sono, in senso antiorario:

• una croce nella parte inferiore destra;

• una scritta composta da: un tratto verticale e retto seguito da una lettera che non ha alcuna analogia con il nostro alfabeto: si stratta di un segno analogo alla lettera “ P “ ma con l’ansa rivolta a sinistra, infine quattro tratti verticali, retti e paralleli tra loro, uno più lungo degli altri tre;

• una rosa celtica (o fiore della vita) composta da una margherita a sei petali in alto a sinistra;

L’elemento che ho ritenuto più caratterizzante per la mia indagine è stata la croce ed è su di essa che ho diretto il mio iniziale interesse, per questo motivo ho ritenuto indispensabile acquisire il conforto di una valutazione ed il giudizio da parte di soggetti qualificati.

Il responso è stato il seguente: “interessante come tutte le nostre pietre scolpite, sembra una croce patente e fitta, cioè con tre bracci uguali e uno più lungo, del duecento-trecento”

La stima dello stile della croce sulla chiave di volta riferita agli anni dal milleduecento al milletrecento, è assolutamente coerente con le altre datazioni già note sulla possibile origine del borgo; infatti è lievemente antecedente al 1375 anno in cui sono stati approvati gli statuti di Vezzano Ligure che contengono il riferimento assolutamente certo all’esistenza del borgo di San Venerio alto.

A questo punto è però necessario fare una considerazione logica, se tra il 1200-1300 la Repubblica di Genova aveva già le sue fortificazioni nel golfo della Spezia, costituite a ponente dal castello di Portovenere ed a levante da quello di Lerici , entrambe poste a presidio del suo sistema difensivo e dei suoi interessi commerciali che costituivano due straordinari punti di avvistamento ben fortificati e strategici (oltre agli altri esistenti lungo la costa ligure di levante), mentre i domini di Vezzano, dopo il trattato con la Repubblica, non avevano da temere altri atti ostili nei loro confronti dai genovesi, chi poteva avere interesse a fortificare il poggio di Vezzano, peraltro già ben protetto da molti anni dalla esistente fortificazione alla sommità del monte?

Inoltre dal lato di levante, il territorio dei domini di Vezzano confinava con i possedimenti del vescovo di Luni dal quale non potevano provenire atti ostili.

Quindi è da ritenere che l’origine del castello di San Venerio alto non sia da ricercare affatto nella esigenza difensiva della Repubblica di Genova, la quale peraltro dopo alcuni secoli, per le sue necessità intervenute, ha provveduto a costruire una nuova postazione di avvistamento, più avanzata sul mare di Portovenere e Lerici, detta Torre Scola, notevolmente distante dal colle sul quale si trova San Venerio alto.

L’origine del borgo non è neppure da individuare nella storia dei domini di Vezzano che in quegli anni erano avviati al lento declino e destinati a sottomettersi alla Repubblica di Genova.

Quindi per rispondere a questa domanda non rimane che effettuare la ricerca finalizzata a scoprire chi era presente nella zona del golfo, ma soprattutto a Vezzano e nel limitrofo borgo di San Venerio alto tra il milleduecento ed il milletrecento.

Non è stata una ricerca molto semplice perché molto circoscritta nel tempo e limitata ad una zona geografica notevolmente ristretta, ma ritengo di essere riuscito a soddisfare la mia curiosità, come esporrò nella successiva parte del racconto.