Storia dell’origine del borgo di San Venerio Alto, nel Comune della Spezia

Per continuare l’esame della storia dell’origine del borgo ed accertare da chi e perché è stato costruito, bisogna ampliare l’analisi alle vicende accadute su un fronte geograficamente più ampio di quello considerato nella prima parte, necessariamente limitato al golfo della Spezia ed alle alture circostanti.

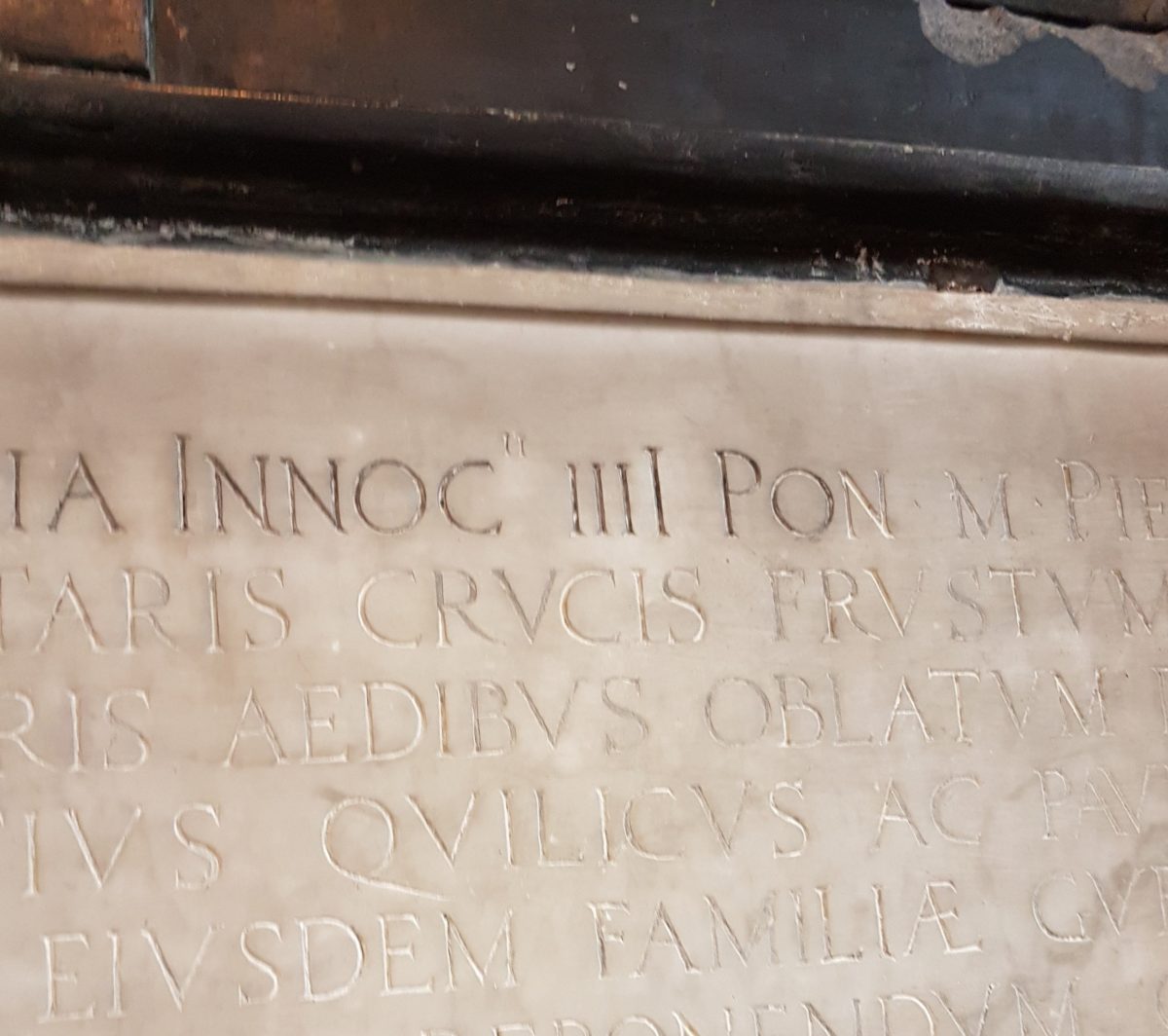

In particolare le figure che intervengono sulla scena di nostro interesse, ed attorno le quali ruota la seconda parte della nostra indagine, sono in primo luogo quelle di Papa Innocenzo IV (o IIII), al secolo Sinibaldo Fieschi dei Conti di Lavagna, nato a Genova in una data prossima al 1195 , eletto Papa il 7 dicembre 1243 dopo 20 mesi di sede vacante, e quella del nipote Nicolò Fieschi nato anch’egli a Genova nel 1230 (data presunta).

A queste figure è doveroso aggiungere anche quella altrettanto rilevante di un altro nipote del Papa nonché fratello di Nicolò Fieschi; si tratta di Ottobono Fieschi dei Conti di Lavagna, nato a Genova nel 1205 (altra data attendibile), nominato cardinale e diventato successivamente papa nel 1276 con il nome di Adriano V.

Fra tutte le molteplici e complesse vicende storiche avvenute tra l’inizio del papato di Innocenzo IIII e la fine di quello di Adriano V , e successivamente a questa data sino alla fine del 1200, esamineremo per comprensibili motivi di brevità dell’analisi, solamente quelle strettamente connesse con la zona di nostro interesse, tralasciando quindi tutti i fatti avvenuti fuori dalla Lunigiana e della Liguria di levante, ad eccezione di quelli che hanno determinato una diretta o riflessa ripercussione sulla vita e sulla storia locale.

Una dei punti caratterizzanti la politica del papato di Innocenzo IIII fu, tra gli altri, la dotazione di benefici e prebende a favore dei suoi nipoti chierici, tra questi il nipote Ottobono, futuro cardinale e futuro papa, che venne nominato su richiesta papale, cancelliere della cattedrale di Reims; inoltre il Papa non si fece scrupolo di utilizzare la propria famiglia di origine per il conseguimento della politica della curia, e dopo la morte dell’imperatore Federico II, suo avversario ed oppositore, la politica del Papa si rivelò maggiormente incisiva e nepotistica , dal momento che favorì apertamente la sua famiglia badando particolarmente all’arricchimento personale dei propri nipoti.

Tra questi un ambizioso progetto di Papa Innocenzo IIII ( da La Famiglia Fieschi dei Conti di Lavagna di Marina Firpo), consisté nell’affidare al nipote Nicolò il controllo della Liguria di levante e della Lunigiana, cosi da ampliare considerevolmente i possedimenti già acquisiti nell’entroterra, in particolare nella valle del fiume Vara, per ottenere il pieno controllo su un territorio molto vasto, che costituiva uno snodo importantissimo per le comunicazioni stradali tra il centro della penisola e la pianura padana occidentale, in particolare tra la Liguria e l’ Emilia, attraversate dalla essenziale ed inevitabile via Francigena e via Regia.

Il controllo sulle vie di transito verso i passi appenninici che consentivano il collegamento con la val Taro, la val di Magra e la val di Vara, e quindi legittimavano la lucrosa riscossione dei diritti di transito, erano di straordinaria importanza per l’aspetto economico e fondamentali dal punto di vista militare e politico del vasto possedimento territoriale.

Il progetto del Papa oltre che condiviso venne perseguito con decisa insistenza ed energico impegno dal nipote Nicolò e dall’influente fratello di questo, il Cardinale Ottobono, i quali, negli anni successivi, non perseguirono il solo scopo di ottenere per la famiglia un feudo montano più vasto, ma un territorio dotato di uno sbocco al mare nel golfo della Spezia, che potesse costituire una alternativa concorrenziale alla Repubblica di Genova.

Questi territori da acquisire appartenevano a famiglie nobiliari in difficoltà economiche o in decadenza, oppure appartenevano al vescovo di Luni sul quale Papa Innocenzo IIII e successivamente il Cardinale Ottobono intervennero pesantemente e con autorevolezza per perseguire gli obiettivi dinastici.

E’ sulla base di questo programma, peraltro supportato considerevolmente dalla straordinaria disponibilità economica personale di Nicolò Fieschi, che egli nel 1251 entrò in possesso di una parte dei diritti sul castello e sul distretto di Carpena, in occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica di Genova, espresso dagli uomini locali; nel 1254, alla presenza del fratello, il Cardinale Ottobono, il Vescovo di Luni concede i castelli di Tivegna, Bracelli , Castiglione ed il borgo di Padivarma con i diritti sui territori circostanti.

A questi castelli si aggiungono i beni posseduti dalla nobile Matilda a Carpena, Vesigna, Follo, Valeriano e Vezzano. (Marina Firpo)

Ancora nel 1259 alcuni signori di Carpena vendono al Cardinale Ottobono Fieschi i loro diritti sul castello locale, mentre nel 1263 Nicolò acquista da Grimaldino Bianco di Vezzano “terre, uomini, onori e giurisdizione a lui pertinenti in Vezzano, Polverara, Vesinna, Beverino, Carpena”; successivamente acquista nel 1266 da Albertuccio di Vezzano castelli e diritti da Pietra Colice a Vezzano e da qui al mare lungo il corso della Vara e della Magra.

Un anno prima il Vescovo di Luni aveva ceduto a Nicolò la quinta parte del castello e del distretto di Vezzano e nello stesso anno 1265 i Malaspina vendono al Fieschi gran parte dei loro possedimenti. (da I Signori di Vezzano in Lunigiana – Giovanna Petti Balbi).

Nicolò Fieschi si espande effettivamente e concretamente in Lunigiana e da vita allo “Stato-Fieschi”, un vastissimo feudo famigliare con la capitale a Carpena, contenuto nella maggior superficie costituita dai territori della Repubblica di Genova della quale ne costituisce una parte significativa.

Il progetto fliscano costituiva indubbiamente un pericolo per la Repubblica, ma il governo genovese non intervenne perché era controllato in quel periodo dai guelfi tra i quali i Fieschi erano i più influenti e ricchi notabili; in sostanza controllavano la Repubblica ma nello stesso momento operavano per costituirne una alternativa, nel presagio che futuri eventi politici potessero determinare la loro perdita di supremazia e di influenza sulle scelte della Repubblica stessa.

A seguito della morte di Papa Innocenzo IIII avvenuta nel 1254, seguì un periodo molto burrascoso e turbolento nella storia della Repubblica di Genova, che ebbe inizio quando il successore, Papa Alessandro IV emanò, poco dopo la sua investitura, disposizioni che non vennero assolutamente accettate dall’ambiente mercantile genovese timoroso di vedersi ostacolare nei commerci con i mercanti non cristiani da tempo attivi in città.

L’appiattimento della politica della Repubblica di Genova sulle posizioni non condivise della curia, fu la causa principale che determino la rivoluzione popolare genovese e la nomina di Guglielmo Boccanegra a capitano del popolo e primo Doge di Genova.

Seguirono fasi molto tumultuose e complesse nella storia della Repubblica, che per evidenti motivi di brevità e per opportune esigenze di sintesi, sono da riassumere in poche ed essenziali considerazioni: il potere guelfo in città rappresentato dalle famiglie Fieschi e Grimaldi andò lentamente a diminuire con la contemporanea ascesa ghibellina costituita dalle famiglie Doria e Spinola.

A Guglielmo Boccanegra succedettero due capitani del popolo individuati nelle figure di Oberto Spinola ed Oberto Doria, che per sedare le tensioni cittadine e per dimostrare l’infondatezza di coloro che li volevano nemici del papa, presero contatti con l’arcivescovo di Genova Gualtieri da Vezzano, fatto nominare anni addietro nella carica su insistenza proprio di Nicolò Fieschi e del fratello Ottobono.

Nel 1273 le truppe di Carlo D’Angiò, figlio del Re di Francia, si muovono verso la Lunigiana con l’intenzione di intervenire poi verso Genova in soccorso delle famiglie guelfe dei Fieschi e dei Grimaldi, i cui esponenti furono in parte costretti all’esilio (escluso Nicolò) a causa delle mutate condizioni politiche, ma soprattutto per la cessata protezione da parte dei nuovi pontefici.

L’azione militare intrapresa interessa la zona di levante e determina la parziale devastazione ed occupazione di molti territori sino al castello di Lerici; le truppe di Carlo D’Angiò dopo aver raggiunto la riva del fiume Vara, conquistano il castello di Bozolo ed entrano in Brugnato.

A questo punto la Repubblica si sente minacciata direttamente e reagisce in modo molto duro e determinato, Oberto Doria al comando di una spedizione navale, integrata per la prima volta da truppe mercenarie, assalta e distrugge il castello di Manarola (già appartenente a Nicolò Fieschi), poi riconquista quello di Lerici , incendia quello della Spezia (anch’esso già appartenente a Nicolò Fieschi), sale sul poggio di Vezzano senza incontrare alcuna resistenza ed in breve tempo, quasi indisturbato, occupa i castelli di Vezzano, Isola, Polverara e Beverino.

Subito dopo si rivolge contro Carpena, che era la capitale del dominio fliscano, e la occupa; Nicolò Fieschi venne dichiarato ribelle ed i suoi beni confiscati dalla Repubblica di Genova.

Il Papa di allora (indiretto successore di Innocenzo IIII) pronunciò “l’interdetto” contro la Repubblica accusata di essersi impossessata anche di beni appartenenti al fratello di Nicolò Fieschi , il cardinale Ottobono, e quindi da ritenere beni della chiesa; alla presenza del cardinale venne raggiunto un accordo tra le parti sulla base del quale vennero lasciati alla famiglia Fieschi i castelli di Carpena, Vesina, Isola e Vezzano, sui quali evidentemente il cardinale si era riservato una quota di diritti o ne deteneva quote parte di proprietà, ed inoltre furono riconosciute valide le convenzioni stipulate nel passato tra i Fieschi ed il comune genovese che assicuravano alla famiglia l’immunità fiscale.

Nel 1276 il cardinale Ottobono diviene Papa con il nome di Adriano V e nel suo breve pontificato, durato appena 39 giorni, riesce solamente a ratificare l’accordo raggiunto dal suo predecessore con la Repubblica di Genova; quest’ultima però, dopo la morte del Papa, si guardò bene da rispettare l’accordo che prevedeva la restituzione dei castelli, e concesse ai Fieschi unicamente la possibilità di poter tornare in città dalla quale, con l’esclusione di Nicolò, erano stati esiliati.

La formalizzazione dell’accordo avvenne mediante la stipula di un contratto di vendita tra Nicolò Fieschi e la Repubblica di Genova, che è molto importante e di grande interesse per lo studio della storia di San Venerio alto.

L’atto notarile di cessione è tutt’oggi facilmente consultabile

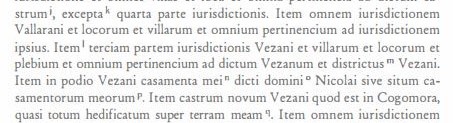

http://www.storiapatriagenova.it/Docs/Biblioteca_Digitale/SB/e19bb8cfa7781ad69d77ae3fa48a2f4b/4a942a0370e017c11205f6304e5c0853.pdf , si tratta dell’atto numero 865 del 24 novembre 1276 con il quale Nicolò Fieschi vende al Comune di Genova tutte le terre e i castelli con gli annessi diritti posti nell’estrema Riviera di Levante al prezzo di 25.000 lire; di questo atto notarile riproduco per semplicità di valutazione ed esame la sola parte inerente la zona geografica di interesse (ad iniziare da Valeriano).

(omissis)

(omissis)

Sulla base di questo atto dunque Nicolò Fieschi (Nicolaus de Flisco) vende alla Repubblica di Genova (al comunis Ianue) i diritti posseduti nelle località elencate nell’atto stesso: tra queste la vendita (vendo cedo et trado) è riferita ad un lungo elenco di località del golfo della Spezia e della Lunigiana, con l’indicazione relativa dei beni ceduti, tra i quali:

– parimenti la terza parte della giurisdizione di Vezzano e dei poderi (caseggiati) e dei luoghi e dei volghi (plebi) e di tutti gli appartenenti al detto Vezzano e del distretto di Vezzano;

– parimenti nel poggio di Vezzano i casamenti detti proprietà Nicolai, sia il luogo dei miei casamenti;

– parimenti la fortezza (il castello) nuova di Vezzano che è in Cogomora quasi totalmente edificata su terreno di mia proprietà. [*il termine castrum, tradotto per semplicità di esposizione in questo contesto in castello o fortezza o villaggio fortificato, in realtà dovrebbe essere inteso, per essere più percepibile al nostro tempo, in caserma dell’esercito ]

Dunque la vendita si riferisce alla terza parte della giurisdizione complessiva di Vezzano comprendente tutte le pertinenze di Vezzano e del suo distretto, in aggiunta a questo, sul poggio di Vezzano, la cessione comprende anche le costruzioni dette domini Nicolai nonché il nuovo castello quasi totalmente edificato a Cogomora “sulla mia terra”.

E’ evidente e ragionevole sostenere, da una semplice e letterale analisi del testo, che la cessione delle proprietà è riferita ad un terzo di Vezzano e ad altri due beni, che non sono a Vezzano ma sul poggio dello stesso comune, per tale motivo sono stati individuati ed elencati separatamente dalla descrizione del borgo; si tratta dei casamenti ( Nicolai) e della nuova fortezza (castello ) in località Cogomora; quest’ultima località quindi è prossima a Vezzano, perché si trova sul suo poggio, ma non si trova a Vezzano, dentro il borgo o nel borgo, quindi è fuori dal centro del comune; se così non fosse stato, la redazione della scrittura notarile avrebbe avuto ovviamente una differente composizione ed una diversa redazione.

Inoltre si consideri che la vendita riferita a Vezzano è limitata alla sola terza parte indistinta dell’intero borgo, mentre la vendita del nuovo castello non è frazionata, ma è riferita alla intera proprietà della costruzione che insiste peraltro, come espressamente precisato nell’atto, su un terreno appartenente interamente a Nicolò Fieschi (questo in analogia ai casamenti -detti domini Nicolai-).

Da queste considerazioni assolutamente innegabili, nonché ragionevoli e logiche, emerge che la fortezza ( il castello) di Nicolò Fieschi, non ancora ultimato, non si trovava affatto a Vezzano, come diffusamente sostenuto, ma sul “poggio” della stessa località; incoraggiante opinione infatti si può verificare dall’esame delle note riportate in calce al testo dell’atto redatte dalla curatrice della raccolta, nelle quali la località Cogomora viene localizzata “presso Vezzano”.

A questo proposito è interessante valutare per quale motivo non è mai stato ipotizzato che il borgo di San Venerio alto potesse avere avuto origine dalle strutture del castello, quasi totalmente edificato da Nicolò Fieschi “in Cogomora” e trasformate successivamente in abitazioni, a seguito della intervenuta forzata cessione alla Repubblica di Genova.

E’ altrettanto interessante e curioso rilevare come la parte dell’atto di vendita riferita a Vezzano, fedelmente ed integralmente riprodotta nella pagina precedente di questo testo, sia stata invece proposta negli anni da diversi autori, che si sono contraddistinti per avere evitato accuratamente di suggerirne la traduzione, ma soprattutto citandola in modo parziale, talvolta in forma estremamente riassuntiva o addirittura distorta, così da giustificare qualsiasi opinione o interpretazione di parte, sostanzialmente discordante dalla verità storica.

Dal Giornale Storico della Lunigiana e del territorio lucense ( serie gennaio dicembre 1962) relativo ai castelli medioevali della Lunigiana occidentale, l’autore sostiene che a San Venerio -”esistono ancora oggi alcuni ruderi irriconoscibili che sono indicati localmente come quelli del castello. Nel paese esistono tuttora, nella parte più vecchia, tratti della cinta muraria”-.

L’autore non chiarisce affatto a quale zona geografica si riferisce il suo commento; se riguarda la zona di Castelvecchio oppure il borgo di San Venerio o di San Venerio alto.

Se fosse vera questa ultima ipotesi non si può concordare affatto sulla definizione di “ruderi irriconoscibili” e di “tratti della cinta muraria” perché nel borgo esiste tuttora la pianta medievale del castello con il tracciato originario delle mura, la piazza, la porta di accesso alla piazza e gli edifici posizionati sul suo perimetro tuttora abitati.

Lo stesso autore a proposito di Vezzano (pagina 61) precisa -”che a Vezzano basso a sud della torre si trova un grande edificio fornito di modeste torri incorporate agli angoli, completamente staccato dalla torre pentagonale….. Altri resti di fortificazioni si trovano sul vertice del colle di Vezzano alto. Dunque con molta probabilità in questo paese dovevano esistere due luoghi fortificati”.

Nella successiva analisi sempre riferita all’abitato di Vezzano l’autore (pagina 62) sostiene che “ nel 1276 quando Nicolò Fieschi vendette tutte le sue terre, i borghi ed i castelli del suo feudo a Genova vendette anche….castrum novum Vezani quod est in Cogomora quasi totum edificatum super terram ipsius.- Da questo documento e da quello precedente risulta evidente (sempre a giudizio dell’autore) che in Vezzano esistevano due castelli, il più vecchio (castrum Vezani) posto nella parte alta del paese e quello nuovo posto nella località detta Cogomora”.

Quindi a Vezzano esistevano precedentemente due castelli , ma sorprendentemente anche dopo la costruzione successiva di Nicolò Fieschi il numero dei castelli rimane immutato; questo è molto sorprendente e mi induce a pensare che forse una maggiore attenzione ed una più attenta verifica geografica delle informazioni che vengono diffuse sarebbe opportuna.

Questa asserzione che è sicuramente vera dal punto di vista storico, se riferita però al periodo antecedente l’arrivo di Nicolò Fieschi in Lunigiana, non è assolutamente fondata se viene estesa anche al periodo successivo; infatti dopo il 1273 a Vezzano esistevano non due ma trè castelli, quello del borgo superiore, quello del borgo inferiore e quello di Cogomora. Purtroppo questa errata convinzione ha goduto di una inspiegabile diffusione tanto da essere ancora oggi frequentemente riproposta spesso a sproposito e talvolta addirittura con entusiasmo.

Anche in occasione del 450^ anniversario della congiura dei Fieschi, tra gli atti del ciclo di conferenze emerge che l’ opinione precedente è condivisa, come si può desumere dall’espresso richiamo all’autore nelle note al testo, secondo il quale Cogomora è a Vezzano. Nel merito l’autrice così si esprime: – “Nicolò organizza il suo dominio configurandolo come un vero e proprio stato innanzitutto attraverso un’assidua opera di incastellamento: alla Spezia, borgo designato a capitale, crea un caposaldo fortificato su di un preesistente presidio alto medievale ( n.a. il Castello di San Giorgio) , un altro intervento a Vezzano si desume dall’atto di vendita del 1276 con il quale il conte asserisce di vendere “castrum novum Vezani quod est in Cogomora quasi totum edificatum super terram meam”.

Quindi secondo queste opinioni, che non possono essere assolutamente condivise sia per evidenti motivi di razionalita che per chiare ragioni di logicità, Nicolò Fieschi, che ha intrapreso la dispendiosa espansione dei suoi domini, con l’intenzione di creare uno sbocco al mare dello Stato-Fieschi, per controllare le vie di comunicazione dal mare con il suo vasto entroterra, tramite i passi appenninici controllati da lui stesso, nonché per creare una alternativa commerciale alla Repubblica di Genova, completa la sua opera a Vezzano inferiore, dove già esisteva un castello che ha acquistato da pochi anni, ne costruisce uno nuovo, nella stessa posizione del precedente, in una ubicazione dalla quale è impossibile vedere il Golfo della Spezia, che era la meta finale del suo grandioso ed audace progetto di espansione, ideato da tempo dallo zio Papa e perseguito insistentemente con l’aiuto del fratello vescovo.

Sempre in merito alla individuazione del luogo in cui è stato costruito il nuovo castello/fortezza, dal già citato “I signori di Vezzano in Lunigiana secXI -XIII di Giovanna Petti Balbi si rileva il “confortante” abbandono della assoluta certezza precedentemente esaminata, per una più tranquillizzante ipotesi di probabilità; infatti l’autrice così si esprime: “E’ interessante l’accenno al fortezza in avanzata fase di costruzione: probabilmente il Fieschi conscio dell’importanza strategica della località, aveva provveduto a farne erigere uno nuovo in sostituzione di quello preesistente, forse a Vezzano inferiore o perché quello preesistente aveva subito gravi danni durante le precedenti lotte con Genova o perché ritenuto non più in grado di assolvere ad una vera funzione militare” (quali sono state le lotte con Genova?)

Aggiungo ancora, da ultimo, che nella interessantissima “Storia di Vezzano Ligure”, l’autore (pag. 48) , riporta in modo non completo la dichiarazione di vendita tra Nicolò Fieschi e la Repubblica di Genova riferita a Vezzano, e così si esprime in proposito: “questi sono gli unici elementi relativi al castello che troviamo nelle fonti, tuttavia sono abbastanza significativi e confermano la datazione all’inizio del XII secolo della torre pentagonale (……)” continua sostenendo che :”Nicolò Fieschi, conscio del nuovo ruolo che stava assumendo Vezzano Basso, punto strategico sulla bassa val di Magra, provvide a costruire un nuovo sistema fortificato che inglobava la preesistente torre pentagonale”.

L’aspetto che sorprende in queste letture è la constatazione quasi incredibile che nessuno degli autori nomina, in nessuna occasione, il borgo medievale di San Venerio alto che, come è stato accertato, esisteva sicuramente sin dal 1375, ed era addirittura compreso sin da allora nel Comune di Vezzano; ciò quasi a confermare la convinzione che il borgo non sia mai stato sufficientemente conosciuto, forse intenzionalmente ignorato o banalmente non considerato, neppure come ipotesi alternativa alla abituale analisi storica, concentrata inspiegabilmente ed esclusivamente solo su Vezzano ed in particolare su Vezzano basso.

Se la conoscenza e la divulgazione della storia medievale fosse confortata anche da una rasserenante cognizione della geografia contemporanea da parte degli autori, riferita alle località nelle quali si svolgono gli eventi storici narrati, l’informazione complessiva sarebbe molto meno supponente, più aderente alla realtà e sicuramente susciterebbe maggior interesse da parte del lettore.

Inoltre si deve rilevare che la costruzione a Vezzano di due castelli, uno nel borgo alto e l’altro in quello basso, sicuramente avvenuta in tempi diversi, è dovuta esclusivamente alla constatazione che lo scopo delle costruzioni era allora unicamente riferito alla difesa di quell’abitato, della sua particolare posizione geografica e delle proprietà esistenti nello stesso borgo di Vezzano, mentre Nicolò Fieschi aveva un obiettivo molto più vasto ed esteso della semplice difesa di un singolo borgo sulla sommità di un colle; infatti per lui l’obiettivo da perseguire era fondamentalmente la difesa di tutti i suoi vastissimi possedimenti che si estendevano a partire dal golfo della Spezia sino all’ampio entroterra (comprendente molte localita della val di Vara e val di Magra), tutti soggetti alla concreta minaccia che verosimilmente sarebbe stata arrecata da parte dalla Repubblica di Genova e dunque dal mare.

Era quindi assolutamente importante creare un sistema difensivo che gli consentisse di avvistare la minaccia imminente con il maggior anticipo possibile, per organizzare la difesa con il concorso del castello di Manarola e del castello di San Giorgio alla Spezia, che lo stesso Fieschi aveva provveduto ad acquistare e fortificare negli stessi anni, ma soprattutto con il concorso di una postazione nuova da costruire in posizione elevata e ben difendibile, in aggiunta a quella di Carpena, che potesse consentire una prospettiva ampia sul mare e spaziosa sul golfo della Spezia .

L’obiettivo perseguito è assolutamente logico e razionale, infatti esclude coerentemente qualsiasi coinvolgimento della localita di Vezzano basso dalla quale, per evidenti limitazioni geografiche proprie, la difesa dei beni di Nicolò Fieschi non poteva assolutamente essere soddisfatta o non prontamente intrapresa.

E’ proprio per questa essenziale considerazione che nell’atto di vendita alla Repubblica di Genova si definisce il castello di Cogomora “castrum novum Vezani”, il nuovo castello di Vezzano, perché i castelli già esistenti a Vezzano a da lui acquistati da pochi anni non erano assolutamente utilizzabili per quello scopo.

Si aggiunge infine una amena considerazione: il fatto che sia stato specificato nell’atto di vendita che il nuovo castello si trova a Cogomora, esclude assolutamente che sia stato costruito a Vezzano basso, perchè la limitata estensione superficiale di quel borgo, allora ancora più contenuta di quella attuale, non poteva implicare la necessità di specificare la zona nella quale esisteva la costruzione, perchè il “nuovo” castello sarebbe stato sicuramente ben visibile da tutti, facilmente individuabile da chiunque soprattutto perchè era l’unico in quel piccolo borgo.

I lavori di costruzione del castrum novum, quasi totalmente ultimati, sono stati bruscamente interrotti per l’arrivo degli uomini armati guidati da Oberto Doria che hanno preso possesso di tutti i beni di Nicolò Fieschi, compreso il castrum di Cogomora, che è stato poi, dopo l’acquisto da parte della Repubblica di Genova, adattato in funzione abitativa civile diventando l’attuale borgo di San Venerio alto.

Nella terza parte del racconto saranno proposti gli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della storia del borgo.