Storia dell’origine del borgo di San Venerio Alto, nel Comune della Spezia

La particolare composizione dell’atto di vendita tra Nicolò Fieschi e la Repubblica di Genova, nella parte riferita a Vezzano, chiarisce che il nuovo castello non ancora ultimato, era stato edificato su un terreno appartenente allo stesso Fieschi e che la vendita è riferita all’intera proprietà del castello e del terreno, e non una quota di esso, come altrimenti precisato per quanto riguarda la cessione del borgo di Vezzano.

Da cio scaturisce che la localià Cogomora si trovava sicuramente nel distretto territoriale di Vezzano, ma non era compresa nel perimetro del centro abitato dello stesso borgo.

La scelta di costruire un castrum in questa località, con lo scopo esclusivamente difensivo a protezione dei vasti possedimenti retrostanti è quindi da individuare in trè elementi essenziali e molto concreti:

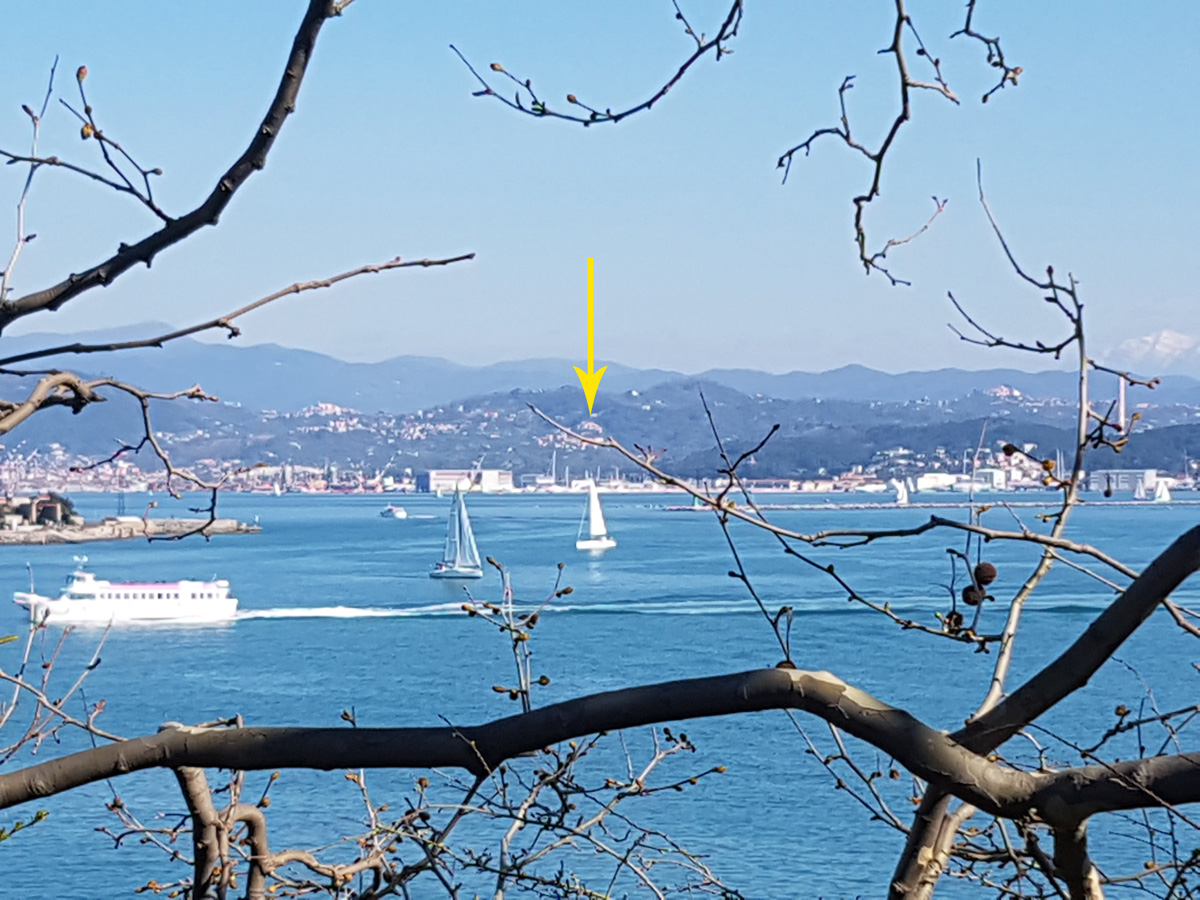

1) la posizione geografica specifica che permetteva la visione completa del golfo della Spezia e della zona di mare antistante, lievemente sopraelevata rispetto al castello San Giorgio, baricentrica rispetto a Vezzano e Valeriano (come si può verificare agevolmente osservando il versante del monte dal centro del golfo della Spezia) ;

2) la presenza di due sorgenti d’acqua adiacenti al castello, a quel tempo fondamentali e molto apprezzate specialmente per una prevista presenza significativa e protratta nel tempo di un notevole numero di uomini nella fortezza;

3) la posizione del castrum è a portata ottica rispetto a Carpena, la capitale dello Stato- Fieschi, e risponde pienamente alla logica dell’incastellamento dei territori, da realizzare secondo la nuova esigenza di Nicolò Fieschi, che doveva essere costituita da più postazioni difensive, tra loro prossime, poste a protezione dell’ampio complesso territoriale retrostante costituito dalle nuove proprietà acquisite; ovviamente le nuove esigenze difensive non potevano coincidere con quelle che nei decenni precedenti avevano determinato la costruzione di fortificazioni a difesa dei singoli borghi esistenti, tra loro slegati da vincoli unitari difensivi, presidiati ciascuno da castelli costruiti per proteggere quella specifica posizione geografica.

La puntualizzazione contenuta nell’atto di vendita, riferita alla quota della proprietà che viene ceduta (terza parte) relativamente a Vezzano e la precisazione aggiuntiva relativa al poggio di Vezzano, sul quale esiste il nuovo castello quasi totalmente ultimato e costruito sul terreno totalmente appartenente a Nicolò Fieschi, ceduto alla Repubblica di Genova, senza il frazionamento previsto per Vezzano, non è riscontrabile nelle parti dell’atto riguardanti le altre località, tra le quali, si indicano a titolo esemplificativo, alcune di quelle confinanti o limitrofe al distretto di Vezzano: Portuvenere, Marolia, castrum Carpene, castrum Manarolie, Volastram, Montemnugrum , Biaxiam, Fabianus, totam Speziam, castrum Vexigne, quarta partem Carnee e così di seguito sino a comprendere tutte le altre che costituivano la porzione dello Stato Fieschi sul quale la Repubblica di Genova esercitava comunque la sua giurisdizione.

E’ inconfutabile che mentre per le altre località non si è resa necessaria alcuna precisazione (esempio castrum Carpena, castrum Manarole, castrum Vexine per le quali non sussisteva alcun dubbio sulla precisa individuazione del castello entro il perimetro del rispettivo borgo medievale) nel caso di Vezzano è stato necessario distinguere i beni che erano compresi nel borgo storico da quelli che erano sul poggio, quindi fuori dal centro, e che venivano ceduti interamente anzichè in proporzione ridotta (i casamenti detti domini Nicolai ed il castello nuovo a Cogomora).

Ciò è una ulteriore conferma che Cogomora non può essere localizzata né nel borgo di Vezzano alto né a Vezzano basso, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dagli autori citati nella seconda parte del presente racconto.

Sempre in relazione alla località Cogomora si fa notare che la sua posizione, coincidente quasi perfettamente con l’attuale abitato di San Venerio alto, è in una zona scoscesa, su un pendio impervio ed allora difficilmente accessibile, che ha determinato, prima dell’arrivo di Nicolò Fieschi, una scarsa attrattiva per le attività agricole, e conseguentemente anche uno scarso valore sociale ed un misero interesse economico, tanto che non risulta neppure citata tra le località che sono state oggetto di donazione al monastero del Tino o che hanno prodotto beni che i fedeli hanno donato allo stesso monastero.

Molto probabilmente questa località, a causa della sua posizione disagevole da raggiungere, era stata scarsamente abitata o addirittura non era ancora stata abitata assolutamente, perchè a parte la posizione splendida non offriva nulla di attraente per gli interessi essenzialmente utilitaristici di quel tempo.

Infatti dall’esame delle “carte del monastero di San Venerio del Tino”, composte da tre volumi, riferiti i primi due alla zona del Golfo di La Spezia ed il terzo alla Corsica , si può accertare che esse contengono le offerte “pro remedio anime ” fatte dai fedeli ai monaci del monastero; tra queste località non compare, per il motivo predetto, la località Cogomora, mentre sono citate diverse altri luoghi ad essa prossimi, sicuramente più fertili e floridi, e quindi di maggiore attrattiva, quali ad esempio le località di Cortiola, Calcarola, Cavanora, Calcinara , Carratica, Concola, Caxola, Cornia , Cursala oltre a Bricola.

Cogomora non è citata neppure nel Codice Pelavicino; si tratta di un corposo volume risalente al 1241, conservato presso l’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Sarzana, (fortunatamente consultabile via web limitatamente alle sole parti sino ad ora già analizzate) contenente la raccolta dei diritti e dei privilegi riconosciuti alla diocesi di Luni da imperatori e papi, e poi integrato con l’aggiunta di altri diritti e privilegi riconosciuti alla stessa diocesi da far valere nei contenzioni con i comuni o i feudatari adiacenti.

Quindi il fatto che non siano rintracciati altri riferimenti alla località Cogomora, (ne a Vezzano ne sul poggio di Vezzano) citata nell’atto di vendita di Nicolò Fieshi alla Repubblica di Genova, è dovuto esclusivamente alla circostanza che in quella località non si erano verificati eventi tali da essere menzionati.

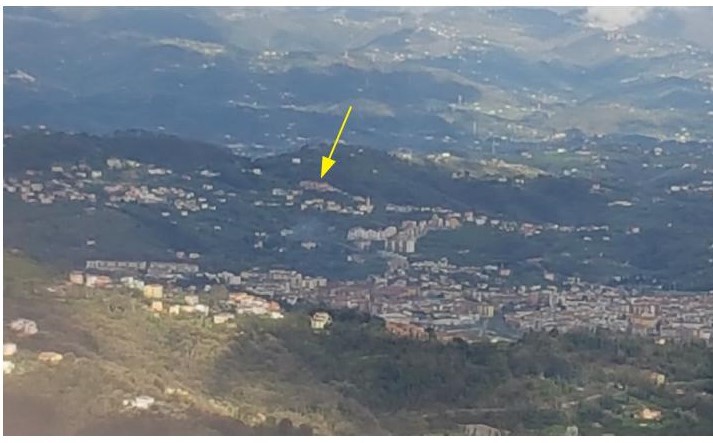

Ritornando al castello di Nicolò Fieschi si deve riscontrare che insisteva una superficie quasi coincidente con quella occupata attualmente dall’abitato di San Venerio alto; il perimetro del castello medievale infatti era quasi perfettamente sovrapponibile con il perimetro attuale del paese.

In merito al confronto tra lo sviluppo originario del castello e l’ estensione attuale del borgo abitato, si rileva che la maggiore discordanza consiste nell’assenza di costruzioni fuori dalle mura che, all’epoca della costruzione del castello, non esistevano ed obiettivamente non avrebbero avuto alcuna funzione difensiva; queste sono state oggetto di edificazioni posteriori e comprendono tutte quelle che sono a valle di via della Porta, compresa la loggia che sovrasta la porta del borgo.

Via della Porta è la denominazione attuale del percorso che permette il collegamento, esclusivamente pedonale, tra la porta medievale di accesso al paese e la viabilità urbana attuale.

L’unico accesso all’interno della fortezza era costituito esclusivamente dalla porta del castello, posta nella parte meridionale del borgo, già rappresentata nelle precedenti immagini contenute nella prima parte del presente testo, caratterizzata, come noto, dalla chiave di volta contenente diverse incisioni tra le quali la croce del 1200/1300.

Le mura del castello,nei tratti in cui il terreno è particolarmente impervio e scosceso, soprattutto nella zona di levante, erano state consolidate con robusti contrafforti, ancora oggi visibili distintamente, costruiti a breve distanza l’uno dall’altro, mentre nella zona meridionale, poco ripida ed accidentata, i contrafforti sono stati costruiti più distanziati tra loro e con minore altezza.

Alcune delle edificazioni entro le mura erano ad un solo piano, mentre quelle poste nelle immediate adiacenze della porta del borgo, a destra ed a sinistra di questa, erano più basse di almeno uno o due piani; questa circostanza è giustificata dalla inutilità, per quel periodo storico, di avere un eccessivo sviluppo verticale delle strutture, ma soprattutto dalla necessità di non impedire l’avvistamento, in direzione del golfo della Spezia, dall’edificio principale del castello posto nella parte più alta ed interna del borgo.

Nella parte superiore dell’abitato non esisteva alcuna possibilità di accesso all’interno delle mura; contrariamente a quanto avviene attualmente, il passaggio ora utilizzato per entrare nel paese, era chiuso da costruzioni ora demolite che, affiancate tra loro, si univano alle edificazioni esistenti , così da determinare la continuazione fisica delle mura da un lato all’altro e costituire con tutte le altre edificazioni perimetrali del castello una corona fortificata.

Gli accessi a tutte le edificazioni del “castrum” erano possibili unicamente dall’interno della mura della fortezza; a seguito della destinazione postuma delle costruzioni ad abitazioni civili, alcune di quelle localizzate nella parte meridionale del borgo sono state sopraelevate di uno o due piani nel corso degli anni, e sono state dotate di un accesso diretto dall’esterno delle mura per semplificare il percorso di entrata.

Nella parte meridionale del castello era stata realizzata una roccaforte di avvistamento, a forma di penisola, lunga circa 25 metri, orientata verso mezzogiorno e collegata direttamente con le mura, tale che il personale di guardia potesse accedere facilmente alla roccaforte partendo dall’interno delle mura e fosse in grado di rientrare senza essere esposto alle minacce provenienti dall’esterno.

La costruzione di avvistamento era stata edificata su terreno molto inclinato e scosceso, ed era stata pertanto irrobustita anch’essa con poderosi contrafforti di sostegno posti sulla parte più avanzata verso mare; uno di questi è tuttora ben riconoscibile, perchè inglobato nella struttura di una abitazione privata del borgo, nella quale è stato conservato nel corso degli anni. In un’altra abitazione del borgo è tuttora visibile la piccola abside della cappella dei proprietari.

Nel corso degli anni la roccaforte è stata demolita, molto probabilmete perchè non più funzionale ai nuovi criteri di difesa e sicuramente per riutilizzare il materiale che la componeva.

A monte della roccaforte, e quindi entro il perimetro delle mura, due stalle aperte solamente all’esterno erano state predisposte per consentire il ricovero degli animali utilizzati per il trasporto dei visitatori in arrivo; non erano comunicanti in alcun modo con l’interno del castello se non tramite piccole aperture per il ricircolo d’aria.

Le caratteristiche del terreno molto scosceso avevano determinavato uno sviluppo considerevole in altezza del fortilizio soprattutto nella parte più lontana dalle mura del castello, tale che il personale di guardia potesse avvistare da una posizione indubbiamente elevata, e con sufficiente anticipo, chi si avvicinava, e quindi già da lontano potesse giudicare se il visitatore era da ritenere amichevole o ostile.

Più chiaramente il personale di sorveglianza alla fortezza, partendo dall’interno delle mura e rimanendo quindi sempre protetto, poteva accedere alla roccaforte di avvistamento attraverso un percorso orizzontale ricavato sulla sommità della stessa; da questa, attraverso i due ballatoi, costruiti uno al primo piano ed uno al secondo piano della fortificazione, procedeva al riconoscimento di chi si avvicinava .

A controllo eseguito, seguendo un percorso inverso sempre protetto dal corridoio interno alla roccaforte, gli uomini di sorveglianza rientravano entro le mura del castello (percorrendo il piccolo tratto dell’attuale via della Porta costituito da un tunnel ancora oggi visibile) e poi, attraverso via Sturlese (allora collegata direttamente con via della Porta entro le mura), raggiungevano l’ingresso del castello, dove verosimilmente stazionavano i guardiani nel locale immediatamente adiacente alla porta, incaricati di procedere alla apertura e chiusura delle pesanti e massicce ante.

Attualmente la piccola apertura non è piu utilizzata ed è stata murata, mentre i montanti della porta di accesso al locale sono stati purtroppo parzialmente interrati in occasione dei lavori per la costruzione delle fognature eseguiti ormai da diversi anni.

In quella circostanza è stato anche snaturato il percorso pedonale interno immediatamente adiacente la porta principale che conduceva verso il centro del borgo attraverso una lunga volta a botte lunettata; infatti variando la pendenza della scala, ora meno ripida del passato, il primo gradino in salita è immediatamente adiacente alla soglia della porta, ed impedirebbe di fatto, se i portali fossero tuttora esistenti, di far compiere alle ante la manovra di rotazione sui cardini ( tuttora visibili).

Le mensole di arenaria che sostenevano i ballatoti sulla fortificazione di avvistamento, dopo la demolizione della roccaforte, potrebbero essere stati trasferiti nella posizione attuale, per costituire un più semplice ed essenziale sistema di avvistamento di chi si approssimava al borgo; infatti attualmente non hanno alcuna utilità funzionale ne alcuna giustificazione razionale o tecnica a parte la testimonianza storica del passato.

In aggiunta a queste osservazione è simpatico rilevare la singolare e curiosa sequenza dei proprietari di un piccolo borgo della Liguria: Nicolò Fieschi è stato il costruttore e primo possessore del castello, mentre la Repubblica di Genova è stata la seconda a possederlo integralmente; la costruzione non era ancora identificata da un nome proprio, ma solamente dalla denominazione della località sulla quale insisteva.

In occasione della trasformazione da struttura esclusivamente difensiva in edificazione abitativa civile, con l’ insediamento dei primi abitanti, il borgo ha assunto la denominazione di San Venerio e, dopo la edificazione del nuovo paese sorto vicino alla chiesa ed ai lati della strada, la denominazione è stata modificata in San Venerio alto .

Spero di non avere infastidito il lettore con queste mie osservazioni, che ritengo però non potranno essere ignorate nella valutazione degli eventi storici che saranno proposti successivamente.

Per finire una richiesta, secondo voi tra queste immagini :

a) la pietra scolpita della chiave di volta della porta, parzialmente oscurata dal cavo elettrico;

b) la piccola apertura per i guardiani del castello, parzialmente interrata;

c) la chiesa di San Venerio e San Rocco con simpatico campanile con un solo lato dotato del quadrante dell’orologio

quale è quella che rappresenta un bene incluso nell’elenco dei beni sottoposti alle disposizioni di tutela?

Per la verifica della vostra risposta consultare: www.soprintendenza.liguria.beniculturali.it

poi servizi al pubblico, poi ufficio vincoli, poi elenco degli immobili vincolati, poi zona 5a Città della Spezia (voce 49)

Ringrazio la cortesia e l’apprezzata competenza degli operatori delle biblioteche Comunali della Spezia

Mario LINO (mariolino8@libero.it)

San Venerio alto è il borgo indicato dalla freccia (sulla verticale della barca a vela e sopra il ramo in primo piano) , a sinistra Carozzo ed ancora dopo sempre sulla sinistra, sulla sommità del poggio,Valeriano: a destra (prima della ciminiera) , Vezzano Superiore. Vezzano Basso non è visibile dall’ingresso del golfo della Spezia

Complimenti Mario per la ricerca, l’unica per il momento, così completa ed esaustiva

Caro Mario

ho letto con gran piacere e attenzione il tuo ottimo lavoro, frutto di passione, tenacia e dettagliata oggettività storica.

Sono estremamente curioso di sapere l’etimologia di Cogomora ed il perchè questo toponimo sia scomparso

andrea.marmori@xxxxxxxxx.sp.it>

(andrea.marmori@xxxxxxxx.sp.it)

11/5/2018 09:34

A mariolino8@libero.it

Gentilissimo Signor Lino,

innanzitutto la ringrazio per la fiducia che in me ripone, spero di esserne all’altezza! Ho letto con grande piacere e interesse quanto mi ha lasciato, è chiaro, ben fatto e convincente.

Esaustiva ricerca bravo Mario .

Buongiorno,

mi chiamo Francesca Sinis, sono una guida della provincia della Spezia, nata, cresciuta e residente alla Pieve di San Venerio

Domani, assieme ad altri colleghi, terremo la visita del borgo di San Venerio Alto e volevo innanzitutto ringraziarla di cuore per le sue ricerche così precise, approfondite e ben scritte!

Io stessa mi sono innamorata di San Venerio Alto un po’ per caso, esplorando i sentieri che dalla Pieve portano fino al borgo e più di una volta avrei voluto saperne di più della sua storia.

Ieri un abitante del borgo ha accennato alle sue ricerche e così ho trovato il suo sito dal quale sto studiando in vista della visita di domani.

Posso permettermi di citarla come fonte?

La ringrazio davvero tanto, mi è stato di grande aiuto in primis come spezzina/pievana curiosa della propria terra e poi come guida turistica

Buona giornata e buona Pasqua

Francesca Sinis